|

| Referat Theaterbau Annette Bohn 10c |

Theaterbau

-

Voraussetzungen

Das Drama ("Handlung") ist aus dem Dionysoskult erwachsen. Gesang und Tanz des Chores (Dithyrambos) standen im Zentrum des ursprünglichen Kultgeschehens. Dies erklärt die Bedeutung der Orchestra ("Tanzplatz") und des Altares in ihrer Mitte (Thymele). Schauspieler kommen erst im Laufe der Entwicklung dazu. Das Theatron ("Zuschauerplatz") fügt sich gewöhnlich in das Halbrund eines Berges und ist auch sonst mit Bedacht in die Landschaft einbezogen. Den materiellen Bedürfnissen des Bühnengeschehens und der Schauspieler dient das rückwärtige Bühnenhaus ("Skene"). Davor liegt später die Bühne, ursprünglich ebenerdig, später erhöht mit Rampen auf beiden Seiten und mit seitlicher, säulenverzierter Vorhalle ("Proskenion"). Die seitlichen Zugänge (Torbauten) zwischen Theatron und Skene sind die "Parodoi". Durch sie zieht der Chor ein. Sein Einzugslied heißt deswegen "Parodos".

Das Theatron (cavea) wird durch die vertikal verlaufenden Treppen in Keile (Kerkides) eingeteilt. Wenn ein Zwischengang (Diazoma) das Theatron horizontal in zwei Ränge unterteilt, so verdoppelt sich die Zahl der Kerkides im oberen Rang. Für hochrangige Priester oder Beamten gibt es einen Ehrensitz mit Lehne (Prohedria)

-

Dionysos-Theater, Odeion, Eumenes-Stoa

- Das Dionysos-Theater ist das bekannteste Theater

Griechenlands und gilt als Geburtsstätte des klassischen Theaters.

Das Theater, welches man heute sieht, ist relativ jung; es stammt aus

der Zeit um 330 v. Chr.

Ursprünglich bestand die Orchestra nur aus festgestampfter Erde und die Zuschauer saßen auf dem natürlichen Hügel. Damals wurden - von Peisistratos gestiftet - die "Dionysien" eingeführt. Bei diesen Festspielen wurden die Dithyramben vorgeführt (ekstatische Chorgesänge mit Flötenbegleitung) und es wurden auch kleinere Szenen aufgeführt, aus denen sich später die Tragödie entwickelte. Bis zum 5. Jh. fanden im Theater nur Gesänge und kultische Tänze statt. Dann aber fingen Aischylos, Euripides und Sophokles an, ihre Dramen im Dionysos-Theater zuerst anzuführen. Sie führten auch die großen Dionysien ein, bei denen an jedem Tag eine Trilogie ihrer Dramen aufgeführt wurden, die sich mit Grundfragen des menschlichen Seins beschäftigten.

Das Dionysos-Theater Bildquelle 410 v. Chr. fand dann eine völlige Umgestaltung des Theaters statt. Die Zuschauer konnten nun auf einem Holzgerüst, etwas später auf terrassierten Erdstufen mit Holzsitzen sitzen. Die ursprüngliche Orchestra wurde mehr an den Hang gerückt und mit einer geraden Stützmauer versehen.

330 v. Chr. wurde das Theater zum letzten mal - im Stil der römisch-hellenistischen Zeit - saniert. Der Zuschauerraum wurde aus Stein erbaut und die Orchestra mit Marmor gepflastert. Wenig später wurden an der Orchestra auch Schranken angebracht, die wohl zum Schutz der Menge bei Gladiatorenkämpfen diente. Sie könnte auch noch den Zweck gehabt haben, die Orchestra in ein Wasserbassin zu verwandeln, um Wasserkämpfe zu veranstalten.

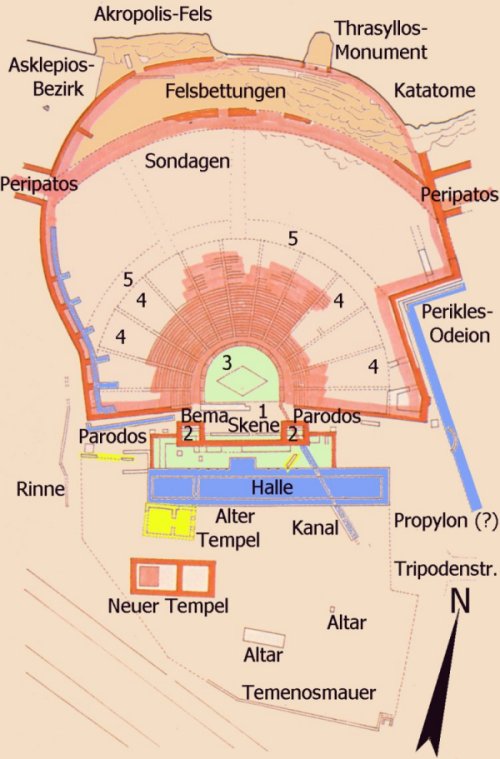

1 Proskenion 2 Paraskenion 3 Orchestra 4 Theatron (cavea) mit den Kerkides (cunei) 5 Diazoma GELB

- Älteste Baureste:

- Der alte Dionysos-Tempel

- älteste Begrenzungs- und Stützmauern der Orchestra

BLAU - Reste aus dem späten 5. Jh.:

- Odeion des Perikles

- Halle mit Stützmauer

- Stützmauer des Theatron.

ROT - Reste aus dem 4. Jh. v. Chr. (2. H.):

- Neuer Tempel des Dionysos

- neue Bühne (mit Paraskenien)

- durch Lykurg erweitertes Theatron

nach: Wurster

S. 22f.Das Theater hat heute 67 Reihen, die durch Treppen in Keile (Kerkides) unterteilt werden, die man von der Orchestra-Umgebung und von zwei oberen Eingängen erreichen kann. Die Treppen dienen ebenfalls der Entwässerung (der Regen wurde in einem Kanal um die Orchestra gesammelt und floss nach Südosten ab). Im Theater haben mehr als 17000 Zuschauer Platz. In der Mitte der ersten Reihe steht ein Marmorthron mit Reliefbildern, der im 1. Jh. eigens für den Dionysos-Priester erbaut wurde. Auf dem Sitz steht die Inschrift "Priester des Dionysos Eleutheros". An den Priestersitz reihen sich die Sitze für die höchsten Beamten der Stadt.

420 v. Chr. wurde das Dionysos-Heiligtum von der Orchestra durch eine Halle getrennt, die dann als Skene diente. Der Tempel wurde dabei mehr nach Süden verlegt.

Der Hintergrund der Bühne ist mit Säulen geschmückt. Die Paraskenien trugen an der Vorderseite je sechs Säulen, die im dorischen Stil erbaut waren. Vor der Bühne war die Wand des Proskenions mit Statuen aus der Zeit des Nero. Mit Ausnahme der Silene in der Mitte fehlen allen Figuren die Köpfe; ganz rechts steht eine Statue, die Dionysos darstellt. Zwischen den Paraskenien und den Abschlusswänden liegen die Haupteingänge zur Orchestra.

Im Theater selbst stehen auch Statuen, die siegreiche Dichter und Staatsmänner zeigten.

- Älteste Baureste:

-

Direkt neben dem Dionysos-Theater liegt das Odeion des Perikles. Es wurde 443 v. Chr. erbaut und gilt als das schönste Odeion Griechenlands. Es war ein rechteckiger Bau aus Holz mit der Seitenlänge 82 m und das erste überdachte Gebäude für Aufführungen in Athen. 86 v. Chr. zündeten die Athener das Odeion an, um das Holz nicht den Belagerern der Akropolis überlassen zu müssen. 60 v. Chr. wurde der Bau wieder errichtet, wurde später aber endgültig von den Herulern zerstört. Zu erreichen ist das Odeion von der Eumenes-Stoa oder von einem Vorplatz im Süden aus, an dem ein Nymphen-Heiligtum inschriftlich bezeugt ist.

-

Sophokles: Antigone 332 - 375 (1. Stasimon)

ἀντ. α'

κουφονόων τε φῦλον ὀρ- νίθων ἀμφιβαλὼν ἄγει καὶ θηρῶν ἀγρίων ἔθνη 345 πόντου τ' εἰναλίαν φύσιν σπείραισι δικτυοκλώστοις, περιφραδὴς ἀνήρ· κρατεῖ δὲ μηχαναῖς ἀγραύλου 350 θηρὸς ὀρεσσιβάτα, λασιαύχενά θ' ἵππον ὀχμάζεται ἀμφὶ λόφον ζυγῶν οὔρειόν τ' ἀκμῆτα ταῦρον. στρ. β'

καὶ φθέγμα καὶ ἀνεμόεν φρόνημα καὶ ἀστυνόμους 355 ἀγορὰς ἐδιδάξατο καὶ δυσαύλων πάγων ὑπαίθρεια καὶ δύσομβρα φεύγειν βέλη παντοπόρος· ἄπορος ἐπ' οὐδὲν ἔρχεται 360 τὸ μέλλον· Ἅιδα μόνον φεῦξιν οὐκ ἐπάξεται· νόσων δ' ἀμηχάνων φυγὰς ξυμπέφρασται. ἀντ. β'

365 σοφόν τι τὸ μηχανόεν τέχνας ὑπὲρ ἐλπίδ' ἔχων τοτὲ μὲν κακόν, ἄλλοτ' ἐπ' ἐσθλὸν ἕρπει, νόμους γεραίρων χθονὸς θεῶν τ' ἔνορκον δίκαν, 370 ὑψίπολις· ἄπολις ὅτῳ τὸ μήτ' καλὸν ξύνεστι τόλμας χάριν. μήτ' ἐμοὶ παρέστιος γένοιτο μήτ' ἴσον φρονῶν, 375 ὃς τάδ' ἔρδει. -

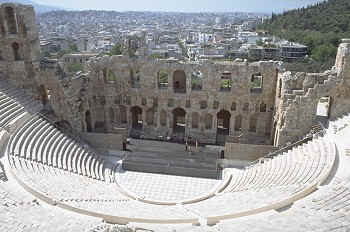

Das Odeion des Herodes Atticus

Das Odeion wurde zwischen 160-170 n. Chr. gestiftet. Es war überdacht und diente nicht für Theater-, sondern für Musikaufführungen. Die Orchestra bildete infolge der hohen Fassadenmauer einen Halbkreis (sonst Dreiviertelkreis). Die Marmorsitze wurden rekonstruiert, so dass das Odeion heute wieder in seiner ursprünglichen Verwendung genutzt wird.

Das Odeion des Herodes Atticus Bildquelle - Ebenfalls nahe dem Theater liegt die Eumenes-Stoa,

die als Wandelhalle für die Bevölkerung und die Besucher des

Theaters diente. Erbaut wurde sie von Eumenes II im 2. Jh. v. Chr.. Der

Bau war z. T. tief in den Berg gearbeitet und musste daher durch eine

Mauer abgestützt werden. Die Stoa war 163 m lang und 17, 60 m tief

und zweistöckig errichtet. An der Außenwand der Stoa standen

64 dorische Säulen, die Halle selbst war im Inneren durch eine Reihe,

bestehend aus 32 Säulen, in zwei Räume geteilt.

Die Stoa war bis zum Ende des 17. Jh. noch gut erhalten, wurde dann aber von den Türken 1687 in die Verteidigungsanlagen der Akropolis miteinbezogen und stark zerstört. Heute ist nur noch die rückwärtige Arkadenwand, die gegen den Felsabhang gebaut ist, erhalten.

- Das Dionysos-Theater ist das bekannteste Theater

Griechenlands und gilt als Geburtsstätte des klassischen Theaters.

Das Theater, welches man heute sieht, ist relativ jung; es stammt aus

der Zeit um 330 v. Chr.

-

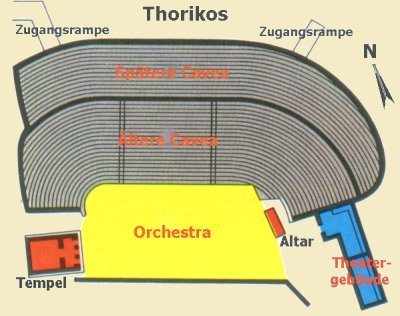

Das Theater von Thorikos/Attika

Das Theater von Thorikos war eines der frühesten Stein-Theater in Griechenland. Die Forscher scheinen sich aber nicht sicher zu sein; die Angaben über die Erbauungszeit schwanken zwischen dem 6. - 4. Jahrhundert v.Chr.. Thorikos war damals ein kretischer Flottenstützpunkt, und das Theater, welches im archaischen Stil erbaut wurde, kann damals kaum mehr als der Zerstreuung der stationierten Truppen gedient haben. Das Theater kann 5000 Zuschauer fassen und dient auch heute noch zur Aufführung antiker Dramen im Sommer.

nach: W. Müller / G.Vogel: dtv-Atlas zur Baukunst, München 1974, S. 200 Die Zuschauerränge werden durch zwei Treppen in drei Teile aufgeteilt; die äußeren Teile sind rund, doch der mittlere Teil ist rechtwinklig gebaut. Das Theater hatte früher hölzerne Sitze, und um 70 v.Chr. wurden direkt vor der Orchestra Marmorthrone gebaut, deren Besetzung aber nur Priestern, Richtern und anderen Würdenträgern vorbehalten war. Die Orchestra war nicht - wie üblich - mit Steinen gebaut, sondern bestand nur aus geplätteter Erde. Zwischen den Säulen des Theaters wurden Bretter oder Gatter angebracht. Teile vom Zuschauerraum und der untere Teil der Skene wurden repariert.

. -

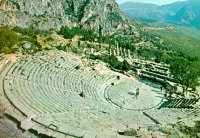

Das Theater in Delphi

Das Amphitheater in Delphi, das Teil des Apollon-Heiligtums ist, wurde im 4. Jh. v. Chr. aus Gestein der Region erbaut. Es ist eines der besterhaltenen Theater in Griechenland und kann ca. 5000 Zuschauer fassen; es ist also verhältnismäßig klein. Abgesehen von Aufführungen von Theaterstücken und musischen Veranstaltungen diente es auch zur Ausrichtung für einen Teil der Pythischen Spiele. Außerdem fanden dort Versammlungen statt, bei denen Freilassungen von Sklaven diskutiert und entschieden wurden.

Im 2. Jahrhundert v.Chr. wurde von Eumenes II ein Wiederaufbau initiiert, da das Theater zu dieser Zeit sehr zerstört war. Statt des vorher verwendeten Marmors wurde das Theater nun mit grauem Kalkstein restauriert.

In der Neuzeit bildet das Theater zusammen mit dem nahegelegenen Stadion Rahmen für Delphische Feiern. In den Juniwochen wird auch manchmal eine Holzbühne aufgestellt, die Tragödienaufführungen dient. Zum Beispiel zeigte der Amerikaner Robert Wilson 1968 eine Interpretation der "Medea".

Um das Theater zu erreichen, geht man entlang der Stützmauer der nördlichen Tempelterrasse, der Ischeagon.

In ihr wurden während der Neuerrichtung des Apollontempels im 4. Jahrhundert v. Chr. Steinblöcke des alten Tempels und beschädigte Statuen "begraben". Zum Theater führt eine römische Treppe, an der früher eine Bronzestatue stand, die Alexander den Großen beim Kampf mit einem Löwen zeigte.

Das Theater hat insgesamt 55 Sitzreihen, die durch Treppen in sieben Abschnitte geteilt werden. Das Bühnengebäude (die Skene) ist heute weitestgehend zerstört. Im 1. Jahrhundert n.Chr. wurde es mit einem langen Relieffries geschmückt, der die Taten des Herakles zeigte.

Die dagegen gut erhaltene Orchestra ist mit unregelmäßigen Platten ausgelegt und wurde später von den Römern mit einer Wasserzuleitung ausgestattet.

Von der obersten Sitzreihe des Theaters aus hat man einen guten Blick auf den Apollontempel.

- Theater in Delphi

-

Quellen:

- Speich: Südgriechenland

- Kirsten Kraiker: Griechenlandkunde I + II

- de Jongh: Griechenland

- Evi Melas: Delphi

- S. Lauffer: Griechenlandlexikon der historischen Stätten

- W. Müller/ G.Vogel: dtv-Atlas zur Baukunst, München 1974

- G.M. Richter: Handbuch der griechischen Kunst, Köln / Berlin (Kiepenheuer & Witsch) 1966

- W.W.Wurster: Die Architektur des griechischen Theaters, in: Antike Welt, 24/1993 (1), S. 20-42

- Internet: