Euripides: Iphigenie in Aulis

I. Einführung im Griechischunterricht

zum Zweck eines Theaterbesuches

Zur Iphigenie in Aulis hat sich keine Hypothesis erhalten. Also schreiben wir sie selbst: Die griechische Flotte liegt voll gerüstet in Aulis, bereit, gegen Troia abzufahren; aber sie liegt und segelt nicht: Windstille. Jeder Tag ein Verlust. Der Seher Kalchas kennt den Grund: Abhilfe ist nur dadurch zu gewinnen, dass der Heerführer Agamemnon der gekränkten Göttin Artemis seine Tochter opfert. Der Heerführer und Vater ist schließlich dazu bereit. Mit einer Intrige will er seine Tochter von Mykene nach Aulis holen: Achilleus wolle sie noch vor der Abfahrt ehelichen. Dass nicht einmal Achilleus davon etwas weiß, macht seine spätere Kränkung verständlich. Das Stück setzt mit einer zweiten und zwar gegenläufigen Intrige Agamemnons ein: Er bedauert seinen Entschluss, und schickt, um ihn rückgängig zu machen, einen alten vertrauten Diener mit geheimem Dossier nach Mykene. Iphigeneia solle nicht abreisen. Dieser Plan scheitert doppelt: Einmal wird der Diener von Menelaos abgefangen: genug Stoff, sich gegenseitig eine Szene zu machen. Zum anderen stehen die Damen schon vor dem Lagertor. Ja, Damen! Klytaimnestra hat es sich nicht nehmen lassen, ihre Tochter zu begleiten; und den kleinen Orestes bringen sie gleich auch mit. Schließlich soll ja ein Familienfest gefeiert werden. Eine gescheiterte Doppelintrige, die ganze Familie am Hals und bald einen gekränkten Achilleus dazu, das kann Agamemnon nicht behagen. Ob ihm auch hier Kalchas entscheidend raten kann?

Antike Hypotheseis sind nicht so lang. Deshalb brechen wir hier ab, obwohl die Geschichte gerade erst begonnen hat, und verweisen auf unser folgendes Aufbauschema:

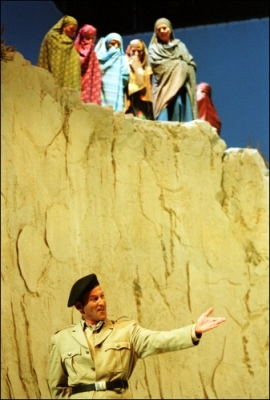

| Aus

der Inszenierung des Mannheimer

Nationaltheaters in der Bearbeitung von Soeren

Voima

Premiere: |

|

Iphigeneia

(Friederike Pöschel)

und der sonnenverbrannte Achilleus (Mattes

Herre) |

-

Prolog (1-163)

- Die überlieferte dreiteilige Form des Prologs ist umstritten. Es könnte sich um ein Experiment des Euripides handeln, aber auch um spätere Ergänzungen des noch unfertigen Werkes nach dem Tod des Dichters. Dabei könnten die Ergänzungen von anderer Hand oder aus dem Nachlass des Dichters selbst stammen.

- Anapästischer Prologteil (1-48)

- Agamemnon in nächtlicher Szene mit einem Diener. Agamemnon klagt über den Zwang, unter dem er steht, und verfasst ein Schreibtäfelchen, das der Diener nach Mykene bringen soll, um seinen ersten Plan, Iphigeneia nach Aulis bringen zu lassen, rückgängig zu machen.

- Iambischer Prologteil (49-114)

- Die traditionelle Form des Prologs: Agamemnon exponiert die äußere Situation, angefangen von dem Schwur, den Helenas Freier ihrem Vater Tyndareos geleistet hatten und der sie jetzt zur Hilfeleistung verpflichtet, bis zur gegenwärtigen Situation: Die Weissagung des Kalchas, die List, Iphigeneia unter Vortäuschung einer Hochzeit mit Achilleus herbeizulocken und schließlich seine jetzigen Zweifel und der Versuch, die List zu vereiteln.

- Zweiter anapästischer Teil (115-163):

- Agamemnon informiert den Diener über seinen Auftrag und

fordert ihn zur Eile auf.

- Agamemnon informiert den Diener über seinen Auftrag und

fordert ihn zur Eile auf.

-

Parodos (164-302)

- Die längste Parodos einer griechischen Tragödie überhaupt. Den Chor bilden Frauen aus Chalkis, die in einem ersten Teil erscheinen, um die namhaften Helden, besonders Achilleus, zu bestaunen.

- Den zweiten Teil bildet ein Schiffskatalog. Insgesamt wird also

neben den Führern das gesamte Heer exponiert, das für

Absichten und Motive der handelnden Politgrößen entscheidende

Bedeutung hat. Das Heer verkörpert die öffentliche Meinung,

nach der sich erfolgsorientierte Politiker gefälligst zu richten

haben.

Der Chor chalkidischer Frauen bewundert den "Helden" (Chorführerin: Gabriela Badura,

Chor: Damen der Statisterie; Menelaos: Michael Goldberg)Mannheimer Nationaltheater 2002

-

1. Epeisodion (303-542)

- Streitszene. Menelaos hat den Boten an Klytaimestra abgefangen und entringt ihm den Brief. Der Streit verlagert sich von dem Boten auf Agamemnon. Formal bedient er sich der Mittel der Stichomythie und der Agonrede (Rhesis). Menelaos bezichtigt seinen Bruder einerseits des blinden Ehrgeizes: er habe keine Ruhe gehabt, bis man ihm den Oberbefehl übertragen habe, im Widerspruch dazu aber andererseits der Schwäche und des Verrats. Er droht ihn vor dem ganzen Heer bloßzustellen.

- Agamemnon zahlt es ihm mit dem Vorwurf heim, er sei ein Weiberknecht, dem es nur um seinen persönlichen Wunsch gehe, Helena zurück zu erhalten. Darauf dass, wie Menelaos meint (370; 411), Hellas' Ehre auf dem Spiel stehe, geht er gleich gar nicht ein. Dieses As zieht Agamemnon erst später selbst aus dem Ärmel, wenn es Iphigeneia das Leben kostet.

- Ein Bote unterbricht den Streit dadurch, dass er die Ankunft Iphigeneias meldet, allerdings (nicht nach Agamemnons Wunsch) in Begleitung ihrer Mutter Klytaimestra und ihres kleinen Bruders Orestes. Das Heer ist begeistert, denn in tragischer Ironie zielt seine Erwartung auf ein Fest. Auf Agamemnon wirkt die Ankunft nicht begeisternd; im Gegenteil sie ist ihm peinlich und Anlass zur Klage.

- Die Chorführerin stimmt in die Klage ein, selbst Menelaos

schwenkt um und will auf die Opferung Iphigeneias verzichten und

den Zug abbrechen. Doch jetzt besinnt sich Agamemnon auf die politischen

Sachzwänge: Man wird den Zug nicht gegen den Willen eines Kalchas,

eines Odysseus und des Heeres abbrechen können. Einem Herrscher

wie Agamemnon fällt das Glück der niedrigen Geburt nicht

zu. Er steht unter dem Zwang (Ananke) politisch überleben zu

müssen.

Ankunft Iphigeneias (Friederike Pöschel) allerdings von Agamemnon (Matthias Günther) unerwartet in Begleitung ihrer Mutter Klytaimestra (Ragna Pitoll). Mannheimer Nationaltheater 2002

-

1. Stasimon (543-589) und Zwischenstück (590-606)

- Die Strophe singt vom Glück und Unglück, das mit der Liebe verbunden ist, die Gegenstrophe ist allgemein gehalten und mahnt zur Weisheit ehrfürchtigen Bescheidens (τό τε γὰρ αἰδεῖσθαι σοφία). Die Epode fasst das Beispiel des Paris ins Auge, der aus Liebe zu Helena Krieg über die Völker brachte.

- Zwei umstrittene Gruppen von Anapästen (590-597 und 598-606),

in denen der Chor Klytaimestra und Iphigenie feiert und sich, wie

das Heer, innerlich auf das vermeintlich bevorstehende Glück

einstimmt, leiten zum 2. Epeisodion über.

-

2. Epeisodion (607-750)

- Nacheinander trifft Agamemnon in Stichomythien zunächst auf Iphigeneia, dann auf Klytaimestra.

- Iphigeneia begegnet ihm voll kindlicher Liebe. Für Agamemnon ist die peinlich qualvolle Szene Begrüßung und Abschied zugleich. Er schickt sie in sein Zelt.

- Klytaimestra bleibt zurück. Das Gespräch mit ihr wird

für Agamemnon nicht weniger peinlich: Einzelheiten will sie

wissen von der Hochzeit, die es nur in der Intrige gibt. Agamemnons

Befehl, nach Hause zurückzukehren, widerspricht sie. Der geschlagene

und niedergeschlagene Agamemnon wird sich Rat bei Kalchas holen.

-

2. Stasimon (751-800)

- Der Blick des Chores weitet sich, indem er Troias trauriges Schicksal

einbezieht und Helena die Schuld an all dem zuweist.

- Der Blick des Chores weitet sich, indem er Troias trauriges Schicksal

einbezieht und Helena die Schuld an all dem zuweist.

-

3. Epeisodion (801-1035)

- Achilleus sucht Agamemnon auf, um seine Ungeduld und die des Heeres über die Verzögerung der Abfahrt zum Ausdruck zu bringen. Doch nicht Agamemnon tritt ihm gegenüber, sondern Klytaimestra, so dass es zu einem Spiel der Irrungen und Wirrungen kommt. Die Intrige wird von beiden durchschaut, der Diener hilft die Wahrheit zu entlarven: παῖδα σὴν πατὴρ ὁ φύσας αὐτόχειρ μέλλει κτενεῖν, 873 [Deine Tochter will der eigene Vater eigenhändig ermorden]. Klytaimestra will sich Achilleus' Hilfe vergewissern. Auch er ist Opfer der Intrige, auch seine Ehre wurde mit Füßen getreten.

- Achilleus Antwort ist weder heroisch noch geradlinig: Er beginnt allgemein moralisierend: Von Cheiron habe er das Maß in Glück und Leid gelernt (Vgl. Archiloch.128 W [67aD]). Dann verspricht er Klytaimestra, ihre Tochter zu retten, doch der Grund ist nur, dass er sich übergangen fühlt. Nur aus dieser Ehrkränkung nährt sich sein Retter-Pathos, das dann in dem Wunsch ausklingt, Klytaimestra möge doch zuvor, um ihm Schwierigkeiten beim Heer zu ersparen, lieber eine friedliche Lösung mit Agamemnon anstreben. Held oder Antiheld?

- Klytaimestras Zweifel in die Existenz gerechter Götter verleiht

dem Ende des Epeisodions eine eher depressive Grundstimmung.

-

3. Stasimon (1036-1097)

- Preisied auf Achilleus durch Erinnerung an die Hochzeit seiner

Eltern Peleus und Thetis. Dem kontrastieren in der Epode die dunklen

Farben der drohenden Opferung Iphigeneias. Der Kontrast relativiert

auch den Preis des Achilleus.

- Preisied auf Achilleus durch Erinnerung an die Hochzeit seiner

Eltern Peleus und Thetis. Dem kontrastieren in der Epode die dunklen

Farben der drohenden Opferung Iphigeneias. Der Kontrast relativiert

auch den Preis des Achilleus.

-

4. Epeisodion (1908-1275)

- Das vierte Epeisodion führt den geschlagenen Agamemnon in der Begegnung mit Klytaimestra und Iphigeneia vor. Sie und Iphigeneia haben alles durchschaut. Iphigeneia ist zu Tode betrübt im Zelt geblieben.

- Klytaimestra tritt aus Agamemnons Zelt heraus, um ihn zu erwarten. Ihr Wissen macht sie ihm, dessen Intrige in den letzten Zuckungen liegt, unendlich überlegen. Sie ruft Iphigeneia mit dem kleinen Orestes auf dem Arm aus dem Zelt. Als Agamemnon erkennt, dass er durchschaut ist, bleibt ihm nur das Schweigen (1144f.). In einer langen und in der Lebensgeschichte weit zurückgreifenden Rhesis rechnet Klytaimnestra mit ihm ab. Aus ihrer Verurteilung deutet sich auch der Gedanke an Rache an.

- Anders Iphigeneia. Sie begegnet ihm in der kniefälligen Haltung des um sein Leben flehenden Kindes: Nur ein Rasender kann sterben wollen: Besser schlecht leben als gut sterben! (1251f.)

- Agamemnon beruft sich in seiner Antwort noch einmal auf die ihn

bindende Erwartung des Heeres und spielt jetzt sein As aus, indem

er diese Erwartung zum ersten Mal mit der Begründung, dass

es dabei um die Freiheit und Autonomie Griechenlands gehe, rechtfertigt

(1271).

-

Iphigeneias Arie (1279-1335)

- Die Wirkung dieser Worte auf Iphigeneia erfolgt nicht spontan,

sondern durch ihre Arie retardiert. In ihr beklagt sie bitter den

bevorstehenden Tod, klagt über Zeus und ihren Vater.

- Die Wirkung dieser Worte auf Iphigeneia erfolgt nicht spontan,

sondern durch ihre Arie retardiert. In ihr beklagt sie bitter den

bevorstehenden Tod, klagt über Zeus und ihren Vater.

-

5. Epeisodion (1338-1474)

- Jetzt versagt auch Achilleus: Er berichtet den Frauen von der Empörung im ungeduldigen Heer, besonders seiner Myrmidonen. Seine Zusicherung wird brüchig. Das pathetische Versprechen, Iphigeneias Leben zu retten, reduziert sich auf die Feststellung, dass sie, wenn überhaupt, nur gegen seinen Willen geopfert würde. Dazu kommen Ratschläge, wie sich Klytaimestra geschickt gegenüber Odysseus verhalten solle.

- Die offenkundige Jämmerlichkeit aller Männer zwingt Iphigeneia, sich zur Heldin zu wandeln: Vergessen ihre Klage über den Tod. Sie anerkennt die politische Notwendigkeit, entlastet ihren Vater und ist zur Opferung bereit. Sie begeistert sich für den hohen Wert ihrer Tat. Er entschädige sie für den Verlust ihres Lebens. Diese innere Wandlung Iphigeneias wurde vielfach als unglaubwürdig kritisiert. Kronzeuge der Anklage ist Aristoteles (Aristot.Poet.15.1454a26) der das Prinzip des ὁμαλόν, der inneren Konsistenz eines Charakters verletzt sieht. Dazu unten mehr.

- Man darf daran zweifeln, dass sie diese hohen Worte ohne Ironie spricht. Ist es nicht eher die Verzweiflung über das ausnahmslose Versagen der Männer, von denen angeblich jeder mehr wert ist als viele Frauen, die sie zum Sterben bereit macht?

- Achilleus' weitere, doch späte Wandlung angesichts solcher Größe und sein Anerbieten, sie doch zu retten und für sich zu gewinnen, schlägt sie folgerichtig aus. Dass Achilleus klein beigibt, lässt ihn nur um so kläglicher erscheinen.

- Die beiden Frauen bleiben allein. Iphigeneia beweist in ihrer

Absprache mit Klytaimestra und ihrem Abschied ihre Entschlossenheit

und Größe. Den Chor fordert sie zu einem Paian an Artemis

auf. Sie selbst stimmt ihn an.

Die beiden Frauen bleiben allein: Iphigeneia (Friederike Pöschel) und Klytaimestra (Ragna Pitoll).

Mannheimer Nationaltheater 2002

-

Paian an Artemis (1475-1531)

- Siegeslied statt Klagelied. Der Chor rühmt Iphigeneias Bereitschaft,

sich zu opfern. Sie ist die Siegerin über Troia, die Retterin

Griechenlands.

- Siegeslied statt Klagelied. Der Chor rühmt Iphigeneias Bereitschaft,

sich zu opfern. Sie ist die Siegerin über Troia, die Retterin

Griechenlands.

-

Exodos (1532-1629)

- Klytaimestra wird durch einen Botenbericht über den Verlauf des Opfers unterrichtet: wie sich Achilleus als Opferdiener bewährt und Iphigeneia schließlich überraschend von Artemis (als "dea ex machina") durch eine Hirschkuh ersetzt wird.

- Zu diesen Schluss gibt es textkritische Fragen. Möglicherweise ist er eine postume Zudichtung. Bei Aelian H.A.7,39 überlieferte Verse könnten aus dem authentischen Schluss stammen.

Zum Schluss noch etwas Gelehrsamkeit und einige Dinge, die uns aufgefallen sind:

Die Iphigenie ist eines der letzten Stücke des Euripides (405 v.Chr.) und wahrscheinlich erst posthum von seinem gleichnamigen Neffen oder Sohn für die Bühne ergänzt und spielfähig gemacht worden. Auch byzantinische Gelehrte könnten mitgeschrieben haben. Dies führt zu besonderen Fragen bei Prolog und Exodos. Wir lassen sie beiseite.

Interessanter für uns ist, dass das Stück mehr Kritiker als Lobredner gefunden hat. Dass der große Wilamowitz (2,133) die Iphigenie ein "phantastisch-sentimentales Rührstück" nennt, ist zwar ein vielfach wiederholtes Verdikt, stört uns aber bei unserer selbstbewussten Respektlosigkeit vor Geistesgrößen wenig. Wichtiger ist schon, dass kein geringerer als Aristoteles (Aristot.Poet.15.1454a26) einen anderen Reigen der Kritik eröffnet, zu dem sich später auch Gerhard Hauptmann gesellt (nach Hamb., 100). Fr. Schiller (nach Hamb., 100) allerdings kann sich für die Iphigenie des Euripides begeistern, er übersetzt sie sogar ins Deutsche. Immer geht es um denselben Vorwurf: Der Charakter Iphigeneias entbehre der inneren Konsistenz. Der Übergang von der bitteren Klage über den bevorstehenden Tod zur heroischen Opferbereitschaft sei nicht glaubwürdig aus dem Charakter des Mädchens abzuleiten.

Euripides musste sich seiner Sache sicher gewesen sein. Der Stoff war bereits von Aischylos und Sophokles dargestellt worden. Also musste sich eine Neubearbeitung lohnen. Das lässt die Frage nach seiner eigentlichen Absicht stellen. Was wollte er zum Ausdruck bringen? Wir glauben, seine wesentliche Neuerung sollte die Reduzierung des Heroischen auf das menschlich-allzumenschliche Maß der damals, am Ende des Peloponnesischen Krieges, die Geschicke Athens bestimmenden "politische Elite" sein. Agamemnon wird zum ehrgeizigen Versager, Menelaos steht nicht zu seinem Entschluss, Achilleus beugt sich politischem Druck, alle drei sind wankende und wankelmütige Gestalten. Die Frauen von Chalkis sind als Fanclub gekommen, um Helden zu sehen. Doch was finden sie vor? Sie merken es zwar nicht, aber der Zuschauer kann es sehen: Jammerlappen, die ihr Fähnchen nach dem Wind hängen, die Ideale, die sie zu vertreten vorgeben, oder Entschlüsse, die sie gefasst haben, wechseln wie ihr Hemd.

Was bleibt in dieser desillusionierenden Welt dem dummen, kleinen, schwachen Mädchen übrig? Sie wird zur Heldin! Aus Trotz? aus Dummheit? Aus missbrauchtem Idealismus, verführt vom eigenen Vater? Das kann man ruhig offen lassen.

Da fällt uns ein, was Aristoteles an anderer Stelle der Poetik sagte: Sophokles habe seine Figuren gestaltet, wie sie sein sollten, Euripides, wie sie sind. In der Tat: Alle Figuren der Iphigenie sind wankend in ihren Entschlüssen, aber das ist ihr Charakter. Auch Iphigenie wankt, nur weigert man sich, es ihr abzunehmen, weil ihr Entschluss sie zum Heldenhaften wanken lässt. Aristoteles war mit seiner Forderung einfach zu anspruchsvoll: Iphigenie ist auch nur ein Mensch.

Wir wollten eigentlich noch die Frage erörtern, ob die heutigen Politiker besser sind, als die am Ende des Peloponnesischen Krieges, oder ob wir auch heute auf dumme, schwache, verführte Helden hoffen müssen. Da setzte das schrille Pausenklingeln unseren Überlegungen ein jähes Ende. Vielleicht gut so!

Literatur:K.Hamburger, 95-120 | A. Lesky, 473-484 | Neitzel, H. | M. Pohlenz, 459-468 | B. Snell |

Iphigenie in Aulis auf der heutigen Bühne:

Mannheimer Nationaltheater 2002

Aus der offiziellen Seite des Mannheimer Nationaltheaters: |

Aus der Premierenkritik im Mannheimer Morgen v. 31.05.2002 von Alfred Huber |

Unser Eindruck beim Besuch am 11.06.02 |

| [...] Offensichtliche Parallelen zwischen dem antiken Stoff und der veränderten weltpolitischen Situation haben die beiden Regisseure Christian Tschirner und Christian Weise dazu bewogen, nicht die ursprünglich angekündigte Iphigenie auf Tauris von Goethe zu inszenieren, sondern sich mit der klassischen griechischen Tragödie Iphigenie in Aulis von Euripides auseinander zu setzen. | ... Stattdessen zeigen sie uns eine "Tragödie nach Euripides" ... Ein neues Stück ist so entstanden, das den Text des Euripides benutzt (und entsprechend bewusst verfremdet) ... Im Zeitalter der großen Beliebigkeit, die unentwegt Ideen produziert, ohne sie substanziell auszufüllen, die alles erlaubt, weil alles möglich erscheint und der jede selbstauferlegte Grenze als spießige Konvention gilt, kann man so etwas natürlich riskieren. Ob der Text allerdings diesen radikalen Eingriff aushält, ist eine andere Frage. | Eines ist sicher: Nicht Euripides' Iphigenie wurde da aufgeführt. Wer (wie bei Gräzisten verzeihlich) in dieser Erwartung hinging, konnte sich nur kurz der Illusion erfreuen. Zunächst dezent, zunehmend deutlicher wird ihm bewusst gemacht: Da vorn wird ein Film über Euripides' Iphigenie gedreht. Theater hoch drei! Enttäuschung? - Nein, das wäre zu voreilig! Zunächst die Vorfrage: Der Rezeption des antiken Stückes angemessen oder nur ein Gag, ein eher beliebiger Griff in die dramaturgische Trickkiste? |

| Bereits seit 25 Jahren tobte damals der Peloponnesische Krieg, ein Ende war nicht abzusehen. Vor diesem Hintergrund, den verzweifelten Kämpfen zwischen Athen und Sparta und dem drohenden Untergang Griechenlands, zeigt Iphigenie in Aulis den Anfang des Großen Krieges um Troja. | Nach dem 11. September, der bekanntlich die Welt veränderte und Amerika moralisch aufrüstete, wird, vermutlich in Hollywood, zu propagandistischen Zwecken das Leben und Sterben der "Iphigenie von Aulis" verfilmt. Schließlich geht es darin unter anderem auch um den Krieg der griechischen Kulturnation gegen die Barbaren in Troja. | Wie wirken die Filmschnitte? Sie tun alles, beim Zuschauer das Aufkommen von "Mitleid und Furcht" zu verhindern, ihm die Illusion zu nehmen, die "Nachahmung der Handlung" sei echt und glaubhaft. Identifikation ist so unmöglich. Mitleiden kann man bei allem, was da auf der Bühne spielt, nur mit dem alten Diener, der Rückenschmerzen hat und eine Szene nicht öfter als acht Mal wiederholen will. Alles sonst Theater, Inszenierung! |

| Verändert hat sich die Wahrnehmung von Krieg. Wenn Euripides noch das antike ...Theater mittels seiner Stücke zum Austragungsort einer Entscheidungsfindung für Volk und Politiker machen konnte, so sind heute vor allem die Fernsehbilder Grundlage unserer Meinungsbildung und Entscheidungsfindung. | Das Regieduo Tschirner/Weise hat sich fleißig unter den amerikanischen Kriegsfilm-Komödien umgesehen, vieles beobachtet und zusammengetragen, was den Unterhaltungswert nicht unbeträchtlich steigert. | Angemessen oder nicht? Wir glauben ja, weil die Inszenierung nichts Fremdes in das Stück hineinträgt, sondern immanente Intentionen aufgreift und visualisiert: Betonung des Dramatischen statt Tragischen, des empörend Menschlichen statt des bewundernswert Heldischen, des faktisch Unvermeidlichen statt des ideell Wünschenswerten. |

| Doch diese Bilder und ihre Auswahl unterliegen Interessen, ihre Wirkung ist manipulierbar. So gesehen erscheint es nur folgerichtig, dass die Regisseure Tschirner und Weise sich entschieden haben, das Theaterstück Iphigenie in Aulis als die Geschichte von der Entstehung eines Films über den Krieg zu inszenieren. | Die Zuschauer nehmen also teil an den Dreharbeiten zu einem "Iphigenie"-Film. Sie sehen das übliche Gewimmel zwischen den Szenen: Maskenbildner, Tontechniker, Scheinwerfer werden auf- und wieder abgebaut, gelegentlich ertönt aus dem Off die Stimme eines Regisseurs, die das Ende der Aktion befiehlt oder einfach nur "cut" ruft. Dann fährt kurz ein weißer Vorhang herab und unterbricht die Handlung. | Auch unserer Zeit gemäß:

Tragisches findet nicht mehr in unserer Seele statt. Wir lassen

es nur in der Distanz der Bühne oder des Fernsehapparates

an uns heran, verkonsumieren es in der genießbaren Form isolierter

Bilder, haken ab und vergessen. Mitleid hat höchstens noch

Alibifunktion.

Enttäuschung also Fehlanzeige! Euripides hätte wohl seine Freude gehabt zu sehen, wie putzmunter seine alte Iphigenie weiterlebt. |

Griech. zu "Eurip" und "Iph"

Literatur:

zu "Eurip" und "Iph"

Site-Suche:

Benutzerdefinierte Suche

|